胃がん

胃がんとは

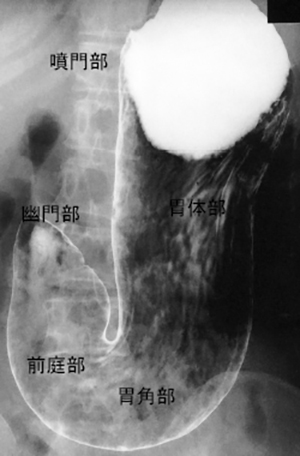

胃は、「胃袋」とも言うように、食道に続く嚢状の器官で、食べたものを一時蓄えたり消化したりする働きをしています。食道に続く部分(噴門と言います)と十二指腸に続く部分(幽門と言います)は周囲の臓器に固定されていますが、それ以外の部分は割と自由に動きますので、体の位置(横になっているか、立っているか)や食べたものの重さによって胃の位置が変わります。胃の入口から出口に向かって、各部位は噴門部、胃体部、胃角部、前庭部、幽門部と言われています。

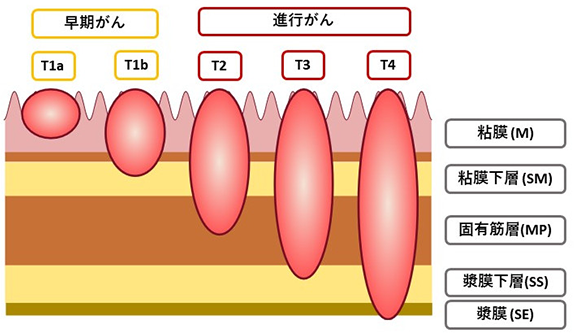

胃の内側は粘膜で覆われ、外側は腹膜(漿膜とも言います)で覆われています。その間に胃を動かす筋肉の層(これを固有筋層と言います)があります。また、この3つの層の間には細胞が少なく線維が多い組織があります。粘膜と固有筋層との間の層を粘膜下層、漿膜と固有筋層との間の層を漿膜下層と呼んでいます。このため、胃の壁は内側から、粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の5層から成り立っています。

胃がんは胃の粘膜から発生してきます。胃にはそのほか肉腫や悪性リンパ腫なども出来てきますが、胃の悪性腫瘍の大多数(95パーセント以上)は「がん」によって占められています。したがって、胃の悪性腫瘍といえば「がん」のことを指しています。

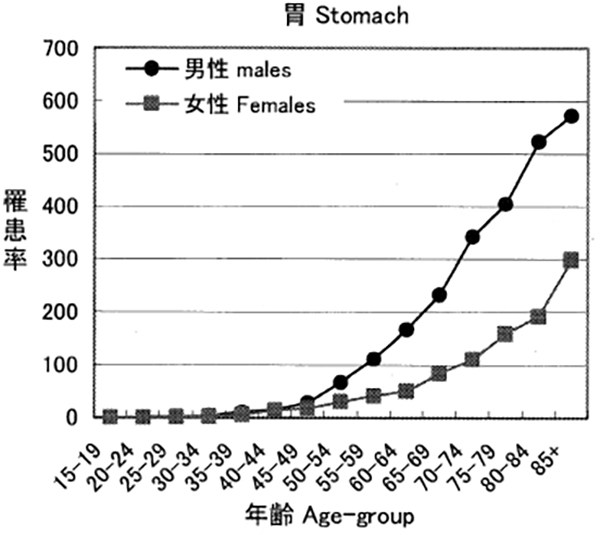

それでは、この胃がんはどれぐらい発生しているのでしょうか。愛知県の健康対策課で発行しています「愛知県のがん登録」によりますと、平成28年に全体で49,075名(男性28,363名、女性20,711名)の人が新たに悪性腫瘍に罹られていました。男性で最も多い癌は前立腺がんであり、肺、次いで胃、結腸、直腸と続きます。また女性では最も多い癌は乳がんであり、結腸、肺、胃と続きます。全癌に占める胃がんの割合は、男性18.2%、女性12.7%でした。胃がんはピロリ菌の感染率の低下や食生活の変化のため減ってきていますが、それでも日本人にとってもっとも身近な悪性腫瘍の1つといえます。特に注意が必要なのは加齢とともに胃がんの罹患率が上昇することで、団塊の世代のように会社で定年を過ぎた年齢で癌が発生しやすく、また検診を受ける機会が減ることが問題となります。後で述べますように早期胃がんでは、ほとんど症状がありませんので年に1度の検査をあらかじめ決めて毎年行うことが重要です。

胃がんの症状

胃がんそのものによる症状と、胃がんに付随して起きる胃炎などによる症状とがありますが、その区別はなかなか困難です。一般的には早期胃癌には症状は無く、がんの進行によって症状が出現します。早期胃癌の症状は、合併する胃潰瘍や慢性胃炎の症状のことが多いと言われています。

食思不振、悪心・嘔吐

食欲がなくなったり、ムカムカして吐いたりすることです。胃がんによって消化管の内腔が狭くなり、食べたものの通過が悪くなって胃が重い感じがし、そのため食欲がなくなったり、吐いたりすることがあります。また合併している胃炎や潰瘍のために悪心・嘔吐が起こることもあります。

るいそう、全身倦怠

いわゆる「痩せる」ことと体がダルイことです。食思不振や悪心・嘔吐によって痩せたり倦怠感が出ることもありますが、たくさん食ベていてもがんに栄養を取られたり、がんからの出血のために痩せたり脱力感に陥ることがあります。

吐血・下血

血を吐いたり便が「のり」のように黒くなったりすることです。

がんの表面が崩れて出血するために起こる症状ですが、合併あるいは併存する胃潰瘍などでも起きることがあります。少量でも持続的に出血していると貧血になります。

腹痛・腹部不快感

みぞおちや臍の上などが痛む場合や食事の前後に腹部に鈍痛やすっきりしない感じがあらわれたりします。がんに特有な症状ではありませんが、多くの患者さんに認められる症状の一つです。

胸焼け

普通、逆流性食道炎で起こる症状ですが、食道と胃の境界にがんができると食物の流れが悪くなり、食後にものがつかえることや食べ物がこみあがってくることがあります。

このほかいろいろな症状がありますが、症状の有無にとらわれず、定期的にバリウム検査や内視鏡検査を受けられることをお勧めします。

胃がんの診断

胃がんの診断には、上で述べてきた症状と全身の診察(視診、触診、聴診など)の結果を参考にし、種々の検査を行います。

胃内視鏡検査

いわゆる「胃カメラ」と呼ばれる検査です。

直径10ミリほどの長い管(スコープと呼んでいます)を口から胃の中に挿入して、胃の粘膜面を直接細かく観察し、必要に応じて組織の一部を採取します。このように組織を採取して顕微鏡検査を行うことを生検(せいけん)といい、がんの確定診断をするうえで極めて重要な検査です。胃カメラというと挿入時に嘔吐反射を伴いやすく、個人差もありますが、もうしたくない辛い検査と言われる人がいます。最近は器械が細径化して比較的楽な検査になりつつあります。それでも反射がつらい場合には鎮静剤を使用することや経鼻内視鏡検査をお勧めしています。経鼻内視鏡は急速に普及した内視鏡検査です。経口的な内視鏡に比べて長径が5ミリ程度と細い分、画像はやや劣りますが、熟練した内視鏡医が行えばがんの見落としが少ないといわれています。また毎年必ず内視鏡検査を受けるという受容性の高さにより胃がんの早期発見に貢献しています。現在胃癌診断で一番信頼されているものは胃内視鏡検査ですので安心して受けてください。機種によって拡大機構や画像強調が可能になり、範囲診断や癌か否かの診断に用いられます。また、内視鏡の先端に小型の超音波装置を取り付けた超音波内視鏡検査によってがんの深さや周囲リンパ節の診断が行われ、がんの広がりを判定します。

胃レントゲン検査

バリウムを飲んで行うレントゲン検査のことです。

粘膜の細かい観察能力では内視鏡に劣りますが、胃の全体像や凹凸の変化をみることに適しています。現在では無症状な人からがんを見つけだす目的で検診や人間ドックで主に用いられています。食道や十二指腸との距離や病変の拡がりを診断する目的で胃癌を手術する前には必ずレントゲン検査を行います。内視鏡検査とX線レントゲン検査は、胃がん診断の「車の両輪」のようなものです。

胸腹部CT、PET検査、注腸検査

がんの転移の有無を知るために行います。肝臓、肺、リンパ節、腹水の有無、腹膜への転移を調べます。PET検査は腫瘍で糖代謝が亢進することを利用した質的検査方法で、胃がんだけではなく転移リンパ節や肺・肝臓・骨転移など悪性腫瘍の全身評価を容易にします。また、注腸検査は大腸にバリウムと空気を入れて大腸全体を造影する検査ですが、腹膜への転移を調べる目的で行うことがあります。

腫瘍マーカー

すべてのがんで見られる現象ではありませんが、胃がんでも一部のがんでは血中に特定の物質を分泌しています。これを腫瘍マーカーと呼んでおり、CEA、CA19-9が代表的なマーカーですが、がんの治療効果や再発の判定に役立ちます。腫瘍マーカーが正常範囲内である進行胃癌の患者さんもしばしば見受けられますので過信も軽視もできません。

最近では胃がんの要因にピロリ菌の関与が報告され、血中抗体を測定する場合があります。萎縮性胃炎に分化型胃癌が発生することが多いことを利用してペプシノーゲンを血液で測定して胃がんの発生しやすいか否かを診断します。最終的には胃がんの有無は内視鏡検査で判定することになりますが、自分自身のピロリ菌や胃粘膜の萎縮の有無を知ることは重要です。

一口に胃がんの診断と言っても、胃の病変ががんであるかどうかといった質的な診断のほかに、それががんであった場合には早期がんなのか進行がんなのか、ほかへの転移はないのかといった、がんの拡がりについての量的な診断が必要になってきます。そのために、上に述べてきたような検査を適宜組み合わせて行う必要があります。

胃がんの病期(ステージ)

早期がんと進行がん

胃がんは胃の粘膜から発生します。粘膜は血管やリンパ組織に乏しいので、がんが粘膜にとどまるあいだはほとんど転移を起こしてきません。粘膜下層には血管やリンパ組織が豊富にありますので、がんが粘膜下層まで浸潤しますと転移が起きてきます。しかし転移が認められるリンパ節は大部分が胃に接したものですので、この時期の胃がんは手術によりほとんど治癒します。がんの浸潤が固有筋層に達したり、あるいはこれを越えて深くまで浸潤するほど転移が激しくなり、手術してもがんを取りきれなかったり、取りきれたと思ったがんが再発してきたりします。そこで、がんの浸潤が粘膜と粘膜下層までのものを早期がん、それ以上のものを進行がんと呼んで区別しています。

がんの深達度:T

T1:癌の浸潤が粘膜(M)または粘膜下層(SM)にとどまる

T2:癌の浸潤が固有筋層(MP)に至る

T3:癌の浸潤が漿膜下組織(SS)に至る

T4a:遊離腹腔に露出している(SE)

T4b:癌の浸潤が直接他臓器まで及ぶ(SI)

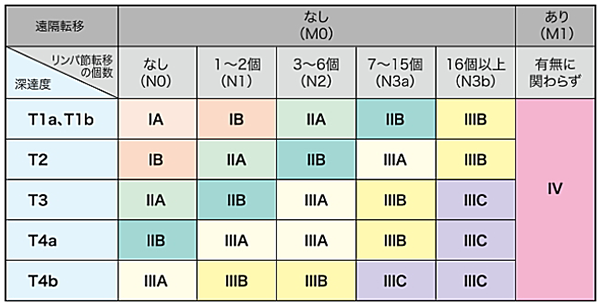

病期(ステージ)

がんが胃壁のどこまで浸潤しているか(深達度:T)、胃周囲の領域リンパ節転移の数(N)、遠隔臓器や遠隔リンパ節への転移(腹膜転移、肝転移、肺転移、頚部リンパ節転移など)の有無(M)によって、4つの病期(ステージ)に分けられています。

リンパ節転移:N

N0:リンパ節転移を認めない

N1:領域リンパ節転移が1~2個

N2:領域リンパ節転移が3~6個

N3a:領域リンパ節転移が7個~15個

N3b:領域リンパ節転移が16個以上

遠隔転移:M

M0:遠隔転移を認めない

M1:遠隔転移を認める

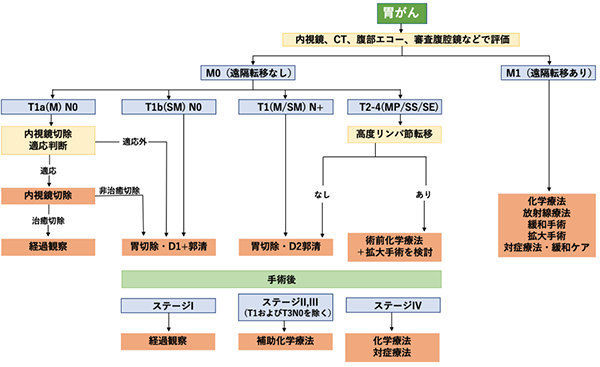

胃がんの進行度に対応する治療法の選択として日常診療では下記のように行っています。

日本胃癌学会編「胃癌治療ガイドライン2021年第6版」より引用・改変

胃がんの各種治療法とその特徴

胃がんに対する治療法にはいくつかあります。手術療法が一般的ですが、一部の早期がんに対しては内視鏡治療を行っています。手術で切除できない高度進行がんに対しては抗がん剤を用いた薬物療法を中心に治療します。放射線療法は、特殊な場合には行われていますが、胃がんに対する治療法としては一般的ではありません。

内視鏡治療

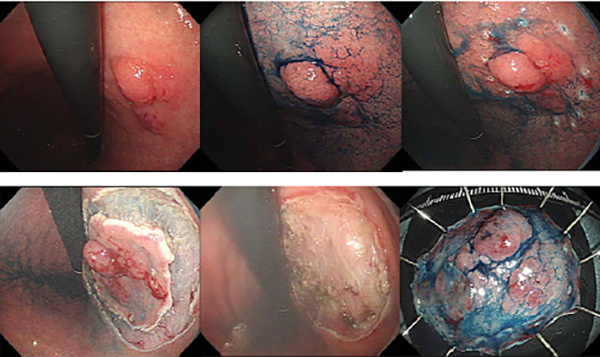

Emr(内視鏡的粘膜切除)・Esd(内視鏡的粘膜下層剥離)

一部の早期がんに対して、内視鏡を使ってがんを切除することが行われています。胃がんに対する内視鏡切除術には大きく2つの方法Emr(内視鏡的粘膜切除術)とEsd(内視鏡的粘膜下層剥離術)があります。従来はEmrにて治療が行われていましたが、大きな病変だと分割切除になり、遺残・再発の危険性があるという問題点がありました。しかし、Esdの開発、進歩により現在では大きさ、周在性にかかわらず一括切除可能となりました(詳細については、内視鏡部を参照ください)。内視鏡的切除の適応は、リンパ節転移の可能性が極めて低く、腫瘍が一括切除できる大きさと部位にあることが原則であります。「胃癌治療ガイドライン 2018年1月改訂 第5版」では、絶対適応病変は、「(1)肉眼的粘膜内癌(Ct1a)と診断される分化型癌(pap, tub1, tub2)で潰瘍(Ul)を認めないもの、(2)3cm以下のUl(+)の分化型粘膜内癌(Ct1a)」とされています。また、2020年発行の「胃癌に対するEmr/Esdガイドライン(第2版)」にて、これまで適応拡大病変であった(2cm以下のUl(-)の未分化型(por1, por2, sig)粘膜内癌(Ct1a)に関しても、多施設共同前向き試験の結果により絶対適応病変に加わりました。絶対適応以外の病変に対しても、最近の治療器具や内視鏡手技の向上により一括切除が可能となってきました。一部の病変は適応拡大病変として臨床研究の扱いで内視鏡治療の適応となる場合があります。

EmrもしくはEsdにより切除された検体は、局所の完全切除とリンパ節転移の可能性なしという2つの要素によりその根治性が評価されます。腫瘍の一括切除の可否、腫瘍径、組織型、深達度、水平・垂直断端陰性、脈管侵襲陰性、これらすべてが基準を満たした場合を治癒切除としております。その場合も年1~2回の内視鏡検査による経過観察が望ましいとされています。

手術療法

手術は胃がんに対して最も標準的な治療法で、がん細胞をすべて取り除くことで治癒を目指します。簡単に言えば、がん細胞のすべてが身体から取り除かれれば、それはすなわち、がんが治ったということになります。ただ、この場合の「すべて」とは、目に見えない細胞のひとつひとつも含めてということです。しかし、手術はあくまで肉眼で見えるものを切除する局所療法ですから、がんがその局所にとどまっていれば最も確実な治療法になりますが、目に見えないレベルでがん細胞がその局所を越えて広がっている場合には、がんをすべて取り除くことはできません。再発が必至ということになります。再発の状況によっては、再度手術を行う場合もあれば、切除が困難である場合には抗がん剤治療や放射線治療が行われます。

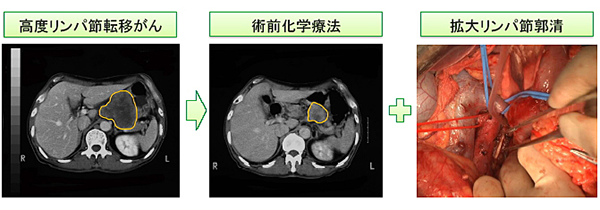

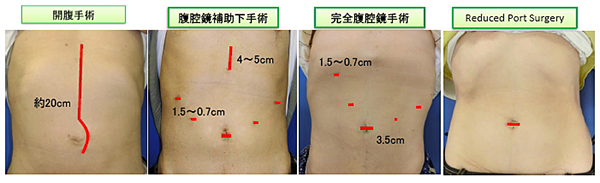

1)開腹手術

一般的には、みぞおちから臍横まで約20cm、縦に切開し、胃と周囲のリンパ節を併せて取ってくる手術です。お腹の中を十分に観察でき、あらゆる状況にも対応でき、手術操作が確実にできることから、今でも胃がん治療の重要な手技のひとつです。胃の切除方法には大きく分けて3通りあります。胃の出口(幽門)側を切除する幽門側胃切除、胃を全部切除する胃全摘、胃の入口(噴門)側を切除する噴門側胃切除です。これらは、がんが胃のどこにどれだけの範囲で存在するかとがんの進行度によって決定します。また同様に胃がんの範囲や進行度によってリンパ節郭清(リンパ節をきれいに取り除くこと)の範囲も変わります。ある程度進行した胃がんに対しては、胃から少し離れたリンパ節まで郭清するD2郭清を行い、早期胃がんの場合にはこれよりもリンパ節郭清の範囲を縮小します。高度進行がんの場合に薬物療法と組み合わせた更に広い範囲の拡大リンパ節郭清が行われることもあります。また、最近では薬物療法の進歩に伴い、切除できない遠隔転移のある高度進行がんでも、抗がん剤の効果により遠隔転移が消失し、手術となる症例が増えてきています。

2)腹腔鏡下手術

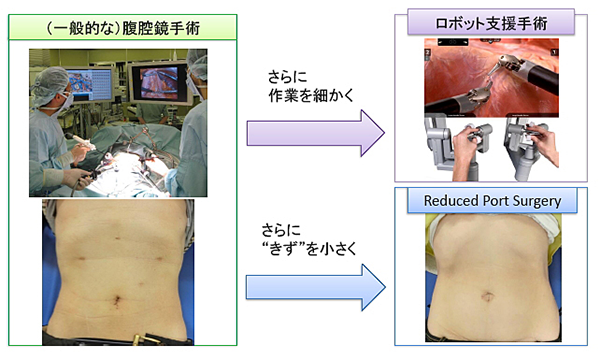

腹腔鏡下の胃がん手術は1990年代にわが国で初めて行われました。腹部に5mm~12mmの穴を数か所開けて、専用のカメラや手術器具を挿入し、モニター画面で腹腔内を観察しながら、器具を操作して胃の切除を行う方法です。腹腔鏡下手術のメリットは、一般的には、傷が小さく手術後の疼痛が少ない、術後呼吸機能の低下が少ない、出血量が少ない、腸管蠕動の早期回復、より鮮明に拡大した画像で血管などを確認できる、などが挙げられます。最近は、さらに傷の少ないReduced Port Surgery(減創腹腔鏡手術)やロボット支援腹腔鏡手術(ダヴィンチ手術)も導入しました。

腹腔鏡下胃局所切除術

腹腔鏡下で胃の局所切除を行います。胃局所切除術では、胃周囲のリンパ節の郭清を行いませんので、リンパ節転移のリスクが極めて低いタイプの腫瘍(胃粘膜下腫瘍など)に限定して行われています。

腹腔鏡下胃切除術

最近では、早期胃がんだけでなく進行胃がんに対しても、腹腔鏡下にリンパ節郭清を伴う胃切除術が行われています。最近、Stage Iの胃がんに対して、腹腔鏡下幽門側胃切除が開腹幽門側胃切除と同等の治療成績であること、術後3ヶ月の生活の質(QOL: quality of life)が優れていることが示されました。また、Stage Iの胃がんに対する腹腔鏡下胃全摘術、腹腔鏡下噴門側胃切除術が、開腹手術と同等の安全性をもって行えることも明らかとなりました。当院では胃がん治療ガイドラインに準じて、Stage Iの胃がんを中心に、幽門側胃切除術や胃全摘術だけでなく幽門や噴門の機能を温存した幽門保存胃切除術や噴門側胃切除術も積極的に行っています。

腹腔鏡下ロボット支援胃切除術「ダヴィンチ(da Vinci Surgical System)」

ダヴィンチは最先端の手術支援ロボットです。1990年代に米国で開発され、1999年からIntuitive Surgical社から販売されています。4か所の小さな創から専用カメラとロボットアームを挿入し、術者が3Dモニターを見ながらロボットアームを遠隔操作して手術を行います。当院では、2015年より最新のda Vinci Xi サージカルシステムが導入されています。

胃は食べたり飲んだりした物を一時的に蓄えておくところです。胃がんに対して手術を受けると、胃が小さくなったり無くなったりしてしまいます。消化や吸収に大きな変化はありませんが、一度にたくさん食べられなくなりますので、1日の食事の回数を増やすなどの工夫が必要になってきます。また、食べたものが早期に腸へ流れ込むことによる症状(下痢、腹痛、冷汗、立ちくらみ等:ダンピング症状といいます)が出たりする場合があります。ゆっくり時間をかけ、よく噛んで食べるようにする必要があります。

※術後補助化学療法について

胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発予防に薬物療法を行うことを「補助化学療法」といいます。2007年に胃がんの治癒切除後にティーエスワンを1年間内服することにより、再発を予防する効果のあることが示されました。また、2012年に韓国から術後補助化学療法としてカペシタビン+オキサリプラチン併用(Capeox)療法も有効であることが示されました。さらに、2018年に、ステージⅢの胃がんに対して、ティーエスワン単剤に対して、ティーエスワン+ドセタキセル併用(Ds)療法が、より有効であることが示されました。現在では、ステージⅡ(ただし早期胃がんを除く)の胃がん治癒切除後には、ティーエスワン療法もしくはカペシタビン+オキサリプラチン(Capeox)療法が、ステージⅢの胃がん治癒切除後には、ティーエスワン+ドセタキセル併用(Ds)療法、もしくはカペシタビン+オキサリプラチン(Capeox)療法が、我が国における標準治療と考えられています。

薬物療法

薬物療法は抗がん剤を使用する目的によって、(1)胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発を予防する目的である術後補助化学療法、(2)再発の原因となる目に見えないような小さな転移や、がんの大きさが比較的大きいために切除をよりしやすくするために行う術前化学療法(3)手術による治癒が難しい進行・再発がんの場合、がんに伴う苦痛を改善や生命予後を延長する化学療法の大きく3つに分類されます。

(1)術後補助化学療法

胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発予防に薬物療法を行うことを「補助化学療法」といいます。手術で完全にとりきれなかったがん細胞を死滅させることで、手術単独では治らない患者さんを治す治療です。 一方、この治療は手術で治ってしまう患者さんにまで抗がん剤を投与することが問題です。使用する抗がん剤の効果と副作用を検討した結果、日本では、ティーエスワンを1年間内服することが有効であることが知られていました。その後、日本および、海外の臨床試験の結果から、ティーエスワン+ドセタキセル併用(Ds)療法、もしくはカペシタビン+オキサリプラチン(Capeox)療法が、我が国における標準治療と考えられています。

(2)術前化学療法

手術成績向上のため、手術可能な患者さんに対する術前化学療法の研究も進んでおり、欧米では、術前化学療法が一般的に広く行われています。日本では、リンパ節転移などを有する患者さんに対する術前化学療法(エスワン+オキサリプラチンなど)が行われることがあります。また、後述する免疫チェックポイント阻害薬を術前に用いた化学療法が臨床試験や治験として行われています。

(3)進行・再発がんに対する化学療法

進行・再発がんに対する化学療法と用いる主な抗がん剤は、殺細胞薬(従来の抗がん剤)である、(1)フッ化ピリミジン系薬(5-フルオロウラシル、エスワン、カペシタビンなど)、(2)プラチナ系薬剤(シスプラチン、オキサリプラチン)、(3)タキサン系薬剤(パクリタキセルとドセタキセル)、(4)塩酸イリノテカン、(5)トリフルリジン・チピラシルの5種類、分子標的薬であるトラスツズマブやラムシルマブ、トラスツズマブデルクステカン、免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブなどの薬剤を、単独または組み合わせで用いられます。胃がんの約10-20%にHer2(ハーツウ)という細胞増殖にかかわるたんぱく質が多く発現していることが知られており、Her2を多く発現(=Her2検査が陽性である)している場合は、Her2の働きを抑える分子標的治療薬(トラスツズマブ)を併用した化学療法やトラスツズマブデルクステカン療法を行うことが一般的です。また、免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブなどが有効であることが胃癌でも示されています。

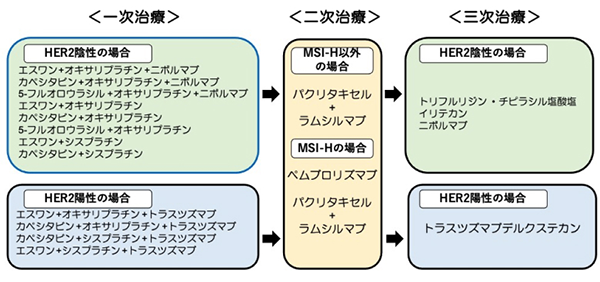

(ア)一次化学療法

1. Her2陰性の場合

最初に行うべき治療は、これまで(1)フッ化ピリミジン系薬と(2)プラチナ系薬剤(シスプラチン、オキサリプラチン)を組み合わせた治療を行うことが一般的でした。シスプラチンを用いるときには原則として数日間の入院が必要ですが、オキサリプラチンを用いるときは外来治療が可能です。最近では、一次化学療法として、オキサリプラチン併用レジメン(エスワン+オキサリプラチン、カペシタビン+オキサリプラチン、5-フルオロウラシル+オキサリプラチン)にニボルマブを加えた治療法が有効であることが示され、広く日常診療で用いられるようになっています。

2. Her2陽性の場合

最初に行う治療として、カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ療法が広く用いられています。当院では、シスプラチンの代わりにオキサリプラチンを用いた治療法(エスワン+オキサリプラチン+トラスツズマブなど)が多く行われています。

(イ)二次化学療法

一次化学療法の効果が期待できない場合や、副作用などの理由で一次治療を継続することが難しい場合は、二次化学療法を行います。使用する薬剤は、タキサン系薬剤であるパクリタキセルと分子標的薬であるラムシルマブを併用(パクリタキセル+ラムシルマブ)することが最も推奨されます。この他、患者さんの病状に応じて、ドセタキセル単剤、パクリタキセル単剤、イリノテカン単剤などを用いることもあります。また、高頻度マイクロサテライト不安定性(※注)を認める場合、二次治療においてペムブロリズマブ療法が用いられます。

※注

DNA(デオキシリボ核酸)の中には、1~数塩基の塩基配列が何度も繰り返す「マイクロサテライト」とよばれる部分があります。高頻度マイクロサテライト不安定性(Msi-High:MicrosaTellite Instability High)とは、マイクロサテライトの繰り返し回数に異常が起こった状態です。このMsi-Highを示す固形がんには免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブが広く用いられており、胃癌においても有効であると報告されています。

(ウ)三次化学療法

二次化学療法の効果が期待できなくなった場合、三次化学療法が行われます。使用する薬剤は、Her2陰性の場合、ニボルマブ、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩、イリノテカンを用います。Her2陽性の場合、トラスツズマブデルクステカンやニボルマブ、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩、イリノテカンを用います。また、四次化学療法以降では、三次化学療法までの候補薬のうち、使用しなかった薬剤を切り替えて使っていくことが考慮されます。

放射線療法

放射線は、胃がんに対する効果が弱いうえに正常な大腸や小腸を損傷しやすいため、通常は胃がんに対して放射線を照射することはありません。しかし、脳や骨やリンパ節などに転移が起きたときに、その転移部位に放射線をかけることがあります。また胃がんからの出血を抑える目的で照射が行われる場合があります。

患者さんへのことば

胃がんは治る病気になりつつありますが、ある境界を超えるとまだまだ恐ろしい病気です。この病気から身を護るためには、やはり早期発見が最も大切なことだと思います。症状が出る前に、年に1度の検診を積極的に受けられることをお勧めいたします。

また、がんが見つかった場合に慌てないことです。がんは慢性疾患ですので1ヶ月や2ヶ月で急に進むものではありません。信用のおける病院でしっかりとした検査を受けてがんの拡がりについて正確な診断をしてもらい、それに基づいて過不足のないしっかりとした治療を受けられることをお勧めいたします。

また、ご自分の体のことですから、納得してから検査や治療を受けるべきです。医者が言うからとか家族の誰それが言うからといった姿勢では治るものも治りません。自分から積極的に病気の治療をするのだという気持ちになってください。

もし私たちでお役に立てることがありましたら何でも相談してください。がんセンターで治療を受けるおつもりがない場合でもセカンドオピニオンなどの受診方法があります。その時には、何も資科がないと正確なご返事ができませんので、紹介状や写真などをお持ちいただけると幸いです。また最近内服されている薬の中に「血液をさらさらにする薬」が多く処方されていますので、当院での内視鏡検査を希望される場合には薬剤の名前がわかる書類を持参していただいた方がよいと思います。