食道がん

- はじめに

- 食道がんの頻度と原因

- 食道がんの発生と進行

- 食道がんの症状

- 食道がんの診断

- 食道がんの病期

- 食道がんの治療方法

- 食道がんの病期と治療方法

- 食道がんの治療成績

- 外来診療担当医一覧表

- セカンドオピニオン外来

令和3年2月改訂

はじめに

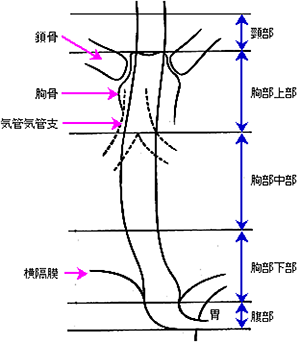

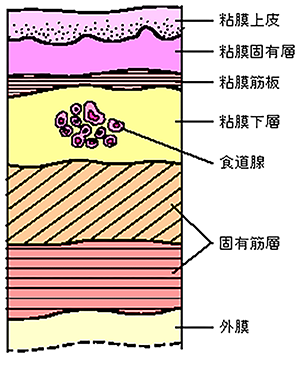

食道は咽頭と胃の間をつなぐ管のような臓器です。背骨の前面やや左側にあって、気管、心臓、大動脈、肺などの重要な臓器に囲まれています。長さは25cmくらいで、広がったときの太さは約2~3cmです。食道の壁の厚さはたかだか4mmですが、図1のように何層もの構造からなっています。食道はものを飲み込むと壁が順次動いて(蠕動運動といいます)胃へと運びます。

食道がんの頻度と原因

わが国で1年間に食道がんにかかる人はおよそ28,500人と言われています。これは胃がんの5分の1の発生頻度です。男性に多く、女性の5倍となっています。60~70歳代が最も多く、全体の年代の約69%を占めています。

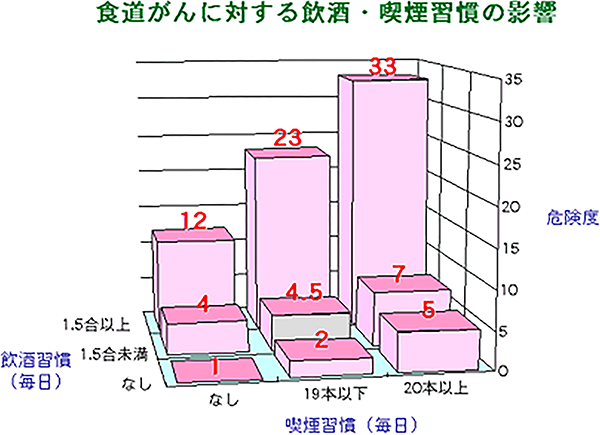

日本の食道癌の発生する要因は、飲酒と喫煙といわれています。日本で頻度の高い食道扁平上皮癌では、飲酒および喫煙が主な発生要因であり、その両方の習慣のある人はがんの発生の危険性が高まることが知られています。当センターの研究にて、遺伝的にお酒を飲んだ時に赤くなりやすい方で、特にお酒によるリスクが高くなることが判明しています。一方で、食道腺がんは日本の食道がんでは数%ですが、欧米では増加傾向です。胃食道逆流消による下部食道の持続的な炎症によってできるバレット上皮がその発生母地としてしられています。胃食道逆流消の存在や、その原因となる肥満・喫煙などが食道腺がん発生に関係があるといわれています。また咽頭、喉頭、ぜつなどの口からのどまでのがん(頭頸部がんといいます)と重複しやすいことが分ってきました。

食道がんの発生と進行

日本人の食道がんのほとんどを占める扁平上皮がんは最も内側の粘膜上皮(図2)から発生し、やがて外膜に向かって発育進展して行きます。食道がんのうち、深さが粘膜下層までのものを、まだ比較的浅い層に止まっているという意味で「表在がん」と呼び、とくに粘膜内にとどまる食道がんを早期がんと言っています。がんはこのような段階からさらに進展し、食道壁を貫き、ついには気管、大動脈、肺、心臓といった周囲の臓器に直接食い込んで行きます(これを臓器浸潤といいます)。

このような局所の進行とは別に、がん細胞はリンパ管や血管に入り込み、食道以外の場所に定着し、新たに増え始めることがあります。この現象が「転移」です。リンパ液の流れに乗ってリンパ節にたどり着き増殖した結果、リンパ節が腫れてくるのがリンパ節転移です。また血液によって運ばれたがん細胞が肺、肝臓、骨などの臓器で発育するのが臓器転移(細胞の運ばれ方から血行性転移ともいいます)です。

言葉の問題ですが、がんが手術など何らかの治療で完全に消えていたように見えていても、わずかに残っていたがん細胞が再び増殖し、症状を表わしたり検査で認識できるようになる状態を「再発」と呼んでいます。

食道がんの症状

食道がんの症状は局所の進行状態によって異なってきます。表在がんのような比較的浅いがんでも、60%に軽いながらも食道に関連した症状があります。代表的なものは、軽度のつかえる感じ、食道に何かある感じ、食べたり飲んだりする時のしみる感じで、これらが初期症状といえます。がんが進行してきますと、食道が狭くなり、肉などの固形物がつかえるようになります。ものを食べた時に胸の痛みを覚える人もいます。やがてつかえる回数もふえ、柔らかなもの、流動物まで通りが悪くなってきます。最後には水もだ液も通らなくなり、もどすようになります。

このような食道特有な症状のほかに、声のかすれ、体重減少、頸部リンバ節の腫れにも注意しましょう。

食道がんの診断

食道がんの診断には、内視鏡検査を行います。内視鏡検査では、病変のわずかな色調や凹凸の変化をとらえられるため、特に早期がんの発見には必要不可欠な検査です。内視鏡検査でがんが疑われた場合には、拡大内視鏡による精密検査やヨード液を使った検査が追加されます。ヨード液をかけると、正常な食道は黒く染まり、がんの部分は染まらずに黄色な領域として認められます。非常に有用な検査法ですが、刺激性があることやヨードアレルギーのある人には使用できないなど欠点もあります。最近では、NBI(狭帯光観察)に代表される画像強調観察の登場により、スイッチ一つで内視鏡画面の色調が変わり、ヨード染色と遜色のないくらいに食道がんの発見が可能となっています。また、NBIに拡大観察を併用することにより、食道がんの診断はもとより、がんの深さの診断(深達度診断)を予測することが可能となっています。最終的には疑わしいところから2mmほどの小片をつまんで、がん細胞の有無を顕微鏡で調べます(これを生検といいます)。

がんの存在が確認されますと、次にはがんの進行度の検査が始まります。がんの進行度の精密検査にも超音波内視鏡検査(EUS)という内視鏡検査を行うことがあります。EUSは内視鏡の先端に超音波プローブが組み込まれており、内視鏡を用いて食道や胃の中から直接超音波を行う検査です。周囲が肺で囲まれている食道は、体表から超音波検査は行うことができませんが、EUSでは診断の妨げになる空気の影響を受けないため病変の深達度や広がりの程度・リンパ節転移などより詳細に診断することができます。

転移の診断のためには、CT検査やMRI検査を行います。また、PET検査は腫瘍で糖代謝が亢進することを利用した質的検査方法で、食道がんだけではなく転移リンパ節や肺・肝臓・骨転移など悪性腫瘍の全身評価を容易にします。ある程度進行したがんが気管と接する場所に存在するときには、気管支ファイバースコープで気管の中を観察し、食道がんの影響がないか調べることもあります。

さらに、治療方針を決定するためには患者さんの状態を知ることが大切です。そのため、がんの進行度の検査と平行して、手術や化学療法、放射線療法に耐えられる身体かどうか、心臓、肺、肝臓、腎臓といった内臓の機能を調べる検査も行ないます。

食道がんの病期(がんの進行状況)

病期はがんの進行状況を表わすもので、食道がんではがんの深さ、リンパ節転移あるいは臓器転移の有り無しで決まります。治療計画を立てるうえでとても重要なものです。食道がんの病期は次のように分類されています。

| 0期 | きわめて初期で、がんは粘膜上皮から粘膜筋板(図2)の間に留まっています。 |

|---|---|

| Ⅰ期 | がんは粘膜下層(図2)の中に留まっており、しかもリンパ節やほかの臓器に転移はありません。 |

| Ⅱ期 | がんは固有筋層(図2)よりは深いものの周囲臓器にはまだ浸潤がなく、リンパ節転移も臓器転移もありません。あるいは、がんの深さが粘膜固有層から固有筋層の間であっても近くのリンパ節に転移があります。 |

| Ⅲ期 | がんは固有筋層をすでに貫いてはいますが周囲臓器にはまだ浸潤がなく、しかも近くのリンパ節に転移があります。あるいは、周囲臓器に浸潤がある場合です。 |

| Ⅳ期 | ほかの臓器に転移があります。この場合がんの深さやリンパ節転移の有無は問われません。 |

食道がんの治療方法

食道がんの治療は病気の進み具合とからだの状態とによって選択されます。代表的な治療方法には、内視鏡治療、手術、放射線治療、抗がん剤治療があります。これらの治療は単独で行われることもありますが、治癒率を向上させるために組み合わせて行なわれることもあります。私たちは専門家として最も相応しいと思われる治療をお勧めしていますが、自分の希望に添わない治療を無理に受ける必要はありません。では、代表的な治療法についてそれぞれ説明しましょう。

内視鏡治療

内視鏡治療には内視鏡を用いて食道の内側からがんを切り取る内視鏡的切除術と、光や特殊なガスを用いて病変を焼くという内視鏡的焼灼術があります。内視鏡切除術には大きく2つの方法EMR(内視鏡的粘膜切除術)とESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)があります。従来はEMRにて治療が行われていましたが、大きな病変だと分割切除になり、遺残・再発の危険性があるという問題点がありました。しかし、ESDの開発、進歩により現在では大きさ、周在性にかかわらず一括切除可能となりました(詳細については、内視鏡部を参照ください)。EMRも1cm以下の小さな病変に対しては盛んに行われています。内視鏡治療の適応は粘膜上皮内にとどまるT1a-EPがんと、粘膜固有層にとどまるT1a-LPMがんです。一方、粘膜筋板に達したT1a-MMがんや粘膜下層にわずかに(200μm)浸潤したT1b-SMがんの場合には、CT検査や超音波内視鏡検査などの精密検査を行い、リンパ節腫大がない場合にのみ内視鏡切除の相対的な適応となります。内視鏡治療に要する時間は、大きさや場所などによりますが、早いものは15分、大きなものでは2-3時間ほどかかることもあります。食事は翌々日から開始され、1週間後には退院が可能となります。内視鏡治療の偶発症には、出血や穿孔(食道の壁に穴があくこと)があります。また、食道では大きな病変を切除した場合に狭窄(食道が狭くなる)を来す場合があります。その予防として術後のステロイドを内服や、切除した局所への注入療法などが行われます。狭窄をきたした場合には後日バルーンで狭いところを広げることもあります。

内視鏡的焼灼術には、PDT(光線力学的治療)やAPC(アルゴンプラズマガス凝固法)があります。ともに前述の内視鏡的切除が困難な場合(再発症例など)に行われることが多い治療です。有用な方法ですが、病変を焼いてしまうため、病変の病理学的評価ができないという欠点もあります。

手術

手術は、がんが発生した臓器と転移している可能性のあるリンパ節を一緒にとってしまう治療です。

食道がんの場合は食道と食道の周囲のリンパ節(所属リンパ節)を摘出します。食道は頚部、胸部、腹部に存在するため、その所属リンパ節も頚部、胸部、腹部に存在します。したがって食道がんの手術は頚部、胸部、腹部の手術操作を必要とします。食道がんのほとんどが胸の中の食道に発生しますので、切除するには胸を開け、胸の中の食道とその周囲のリンパ節を取った後、おなかをあけて、胃上部周囲のリンパ節を取るとともに、胃を細い管にして食道の代用とします(胃潰瘍、胃がんなどで胃を切ってある人は小腸または大腸を用います)。胃の管は容易にのどの高さまで伸びます。幅4cmほどの管にした胃を頸部まで持ち上げ、首で残っている食道とつなぎます。以前は食道がんの手術では胸部、腹部、頚部に大きな傷を必要としましたが、現在ではほとんどの方が胸腔鏡下手術や腹腔鏡下手術など小さな傷で行われるようになりました。最近ではロボット支援下手術も食道がんの手術に取り入れられ、さらなる精緻な手術操作が可能となっています。

手術時間は約7-8時間です。出血量は約150mlであり、通常輸血をすることもほとんどありません。手術が終わりましたら手術室で人工呼吸器をはずし、ICUに戻ります。手術翌日から病棟を歩いていただきます。順調に経過すると、数日で体に入った管がほとんどとれ、手術から約1週間で食事がはじまります。

ではこの手術にはどれくらいの危険が伴うのでしょうか。手術後に起り得るトラブル(合併症といいます)の代表的なものは、肺炎と縫合不全(食道と胃を縫い合わせたところの癒合がうまくいかないことです)です。またリンパ節を取る関係で手術後一時的に声がかすれる場合があります。手術後さまざまな合併症で入院中に命を落とす可能性は0.6%程度あります。

手術後の食事は飲み込みやすいゼリーや訓練食から開始し、だんだん普通の食事に戻していきますが、食道の代わりの胃の管が張って圧迫感を覚えることがあります。1回の量を少なくし回数をふやして、食事を摂取することになります。術後体重減少を軽減する目的で経口栄養剤を使用します。消化管の状態が変わり食事量が減る結果、術後体重は平均5~10%減少します。食事量に関しては次第に1回に受け付ける量が増えていきます。1年後には食事量は平均して健康時の70%程度、2年後にはゆっくり食べれば健康時とほぼ同量の食事摂取が可能となります。

食生活は変わるかもしれませんが、他の生活に著しい支障はなく、早ければ2ヶ月くらいから社会復帰ができるようになります。

放射線治療

放射線治療は主に身体の外からX線をかけ、がんの治癒を目指す治療です。治療は一日一回、週に5回で、約6週間ほどかけて行ないます。抗がん剤を同時に併用することが効果が高いので患者さんの体力が許せば両方の治療を行います。放射線だけの治療は外来治療が可能ですが、抗がん剤の点滴の間は入院が必要です。また食道がんで食道が狭くなって食事が十分取れない場合は全身管理のため入院で治療が必要です。放射線治療中心に治れば食道が温存されるので患者さんの負担は軽くすみます。粘膜に限局して転移のない比較的限局した大きさの食道がんなら手術成績と大きな差はありません。しかしより大きな腫瘍だったり周囲のリンパ節に転移がともなうと、放射線と抗がん剤の組み合わせでは治療効果が十分でないので手術が優先されます。患者さんの体力や他の病気などの理由で手術の負担が大きくなり治療が難しい場合や手術を希望しない患者さんでは放射線と化学療法が選択肢となります。また手術がふさわしくないほどがんが進行してしまっている場合は放射線治療と化学療法が標準的な治療法になります。

放射線治療は手術ほど負担は大きくないですが、副作用もあります。一般には治療中におこる食道粘膜の炎症でものがとおりにくくなったり痛みがでてきます。また放射線が当たる皮膚に炎症がおき赤くかゆみが生じるようになってきます。これらの副作用は治療終了後に次第になおっていきます。限られた割合の患者さんで数ヶ月や数年後に肺や心臓に放射線のダメージがおき治療が必要になる場合があることが判っています。現在は多方向から放射線をあてることでこれらの副作用をできるだけ少なくする治療法が主流になっています。

抗がん剤治療

抗がん剤治療は薬を用いてがん細胞を殺す治療であり、様々な病期で実施されます。

病期Ⅰ期の場合、外科手術の代替治療として根治を目的に放射線治療と併用で5-フルオロウラシルとシスプラチンという抗がん剤を用います。通常は放射線治療と同時期に4週おきに2回繰り返します。

病期ⅡやⅢの食道がんにおいては再発予防および治癒割合の向上を目的に標準的には手術前に5-フルオロウラシルとシスプラチンの併用治療を3週おきに2回繰り返します。

がんが周囲の臓器へ浸潤し手術が困難な場合や病期Ⅳでもがんが放射線治療の照射範囲内にとどまっている場合などには、根治もしくは症状の緩和を目的に放射線治療と併用で5-フルオロウラシルとシスプラチンという抗がん剤を用います。通常は放射線治療と同時期に4週おきに2回繰り返します。

病期Ⅳで手術や放射線治療が困難な場合、症状の緩和効果や延命効果を目的に抗がん剤治療が選択されます。食道癌に有効な抗がん剤はフッ化ピリミジン系薬(5-フルオロウラシルやS-1)、プラチナ系薬(シスプラチンやネダプラチン)、タキサン系薬(パクリタキセルやドセタキセル)、免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブやペムブロリズマブなどの抗PD-1抗体薬)などがあります。これらの抗がん剤を単独もしくは組み合わせて実施しますが、通常初回治療としては5-フルオロウラシルとシスプラチンの併用治療を4週おきに繰り返します。効果が乏しくなった場合は、通常免疫チェックポイント阻害薬などが実施されます。

抗がん剤には一定の副作用があります。自覚症状として現われるものは、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、脱毛、手足のしびれ、身体のだるさなどです。自覚症状として表れにくいものは骨髄毒性(白血球減少、血小板減少、貧血)、腎臓の機能低下、肝障害などがあります。免疫チェックポイント阻害薬に特有の副作用として間質性肺疾患、肝機能障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、1型糖尿病、下垂体機能障害、副腎皮質機能低下症、大腸炎、肝炎・肝機能障害などがあります。副作用は個人差が大きく抗がん剤の種類によっても異なりますが、副作用が強い場合には副作用予防、休薬や減量などの対策を行い、負担を軽減する工夫をします。

上記の標準的な治療法以外にも臨床試験や治験(新薬を用いた臨床試験)などを通して新しい治療法などを行う場合もあります。

その他の治療

食道がんは物が通らなくなる病気です。ここで述べるのは治すための治療ではありません。食べるルートを確保するための治療です。一つは一定の太さまで広がろうというカを持っているステントという円筒状、網目状の金属を狭くなったところにおく方法です。もう一つはバイパス手術といって、がんはそのままにしておいて食物が通る道を作る外科的治療です。

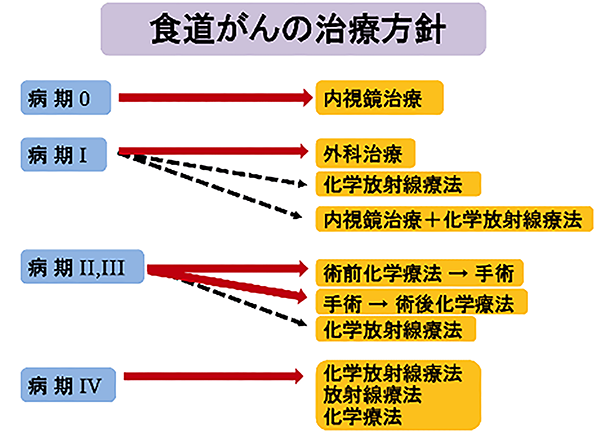

食道がんの病期と治療方法

食道がんの治療方法は病期によって異なってきます。それぞれの病期と原則的な治療方針は次のようになっています。

0期

- 内視鏡治療

- 手術

Ⅰ期

- 手術

- 内視鏡治療

- 放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせた治療

粘膜内にがんがおさまり、病変の範囲が広くないときは内視鏡治療を選択します。病変が粘膜を越えて粘膜下層におよびリンパ節転移がないときは、手術が標準です。

最近では、手術をしないで放射線と抗がん剤を併用する治療法や、内視鏡で病変を切除したあとで放射線と抗がん剤を併用する治療法も選択肢としてあげられる場合があります。

Ⅱ期

- 手術

手術だけでは治癒率に限界があります。手術前に抗がん剤を使用して病変を小さくした後、手術で病変を切除することが標準です。

Ⅲ期

- 手術

手術だけでは治癒率に限界があります。手術前に抗がん剤を使用して病変を小さくした後、手術で病変を切除することが標準です。

ただし明らかに周囲臓器に浸潤があり、手術であらかじめ取り切れないことが分っているときには放射線と抗がん剤治療を行ないます。手術ができない場合に臨床試験への参加を求められることがあります。

Ⅳ期

- 放射線治療

- 抗がん剤治療

- 放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせた治療

放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせた治療。この方法が現在最も一般的です。抗がん剤の使い方と量については様々な意見があり、より優れた治療方法を開発するため、臨床試験への参加を求められることがあります。

食道がんの治療成績

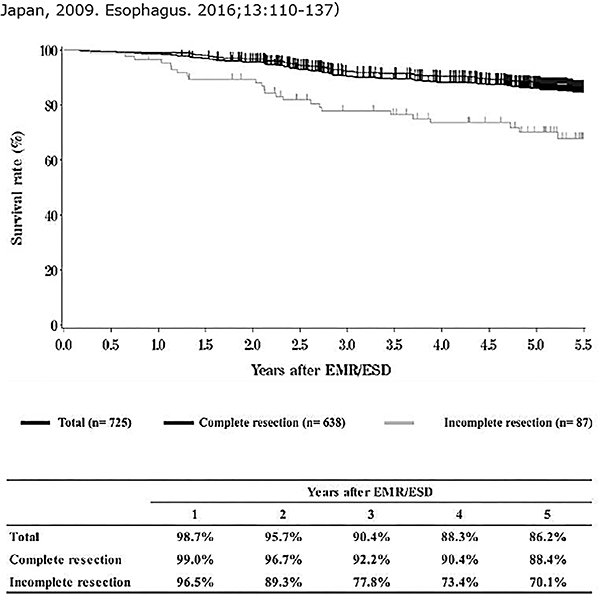

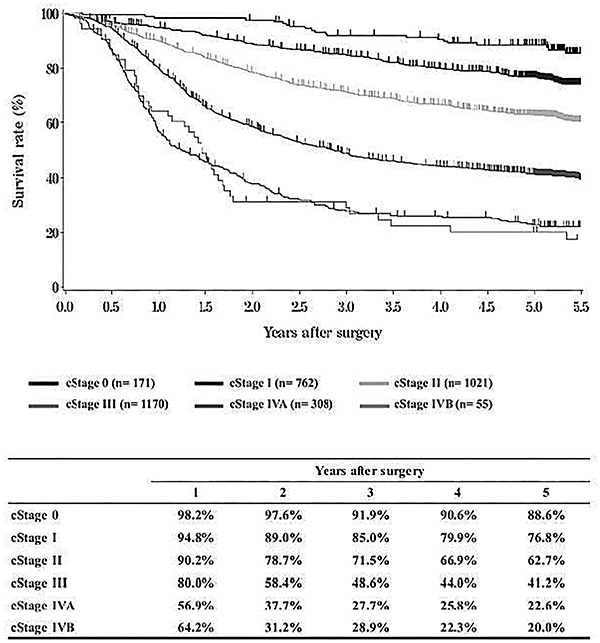

食道がんの治療成績は病期別にみますと次のようになっています。(Tachimori Y, Ozawa S, Numasaki H, et al. Comprehensive Registry of Esophageal Cancer in Japan, 2009. Esophagus. 2016;13:110-137)