膀胱がん

膀胱がんとは

膀胱がんは膀胱上皮が悪性変化したもので、膀胱内に多発性に発生することが多く、男女比では約3倍男性に多いがんです。加齢とともに発生頻度が増加し、多くは40歳以降見られますが、希に若年者にも発生します。膀胱がんの原因としては喫煙があげられ、喫煙者は非喫煙者の2〜3倍の膀胱がんの発がん率と言われています。また化学物質や染料を使用する職業にも発生率が高いと言われています。膀胱がんの病理学的特徴は、その約90%が尿路上皮がんであり、普通は乳頭状の増殖を示します。また、がんの組織学的異型度はHigh G, low Gの2段階で示されます。high Gは悪性度が高く、早期に浸潤転移しやすいとされております。移行上皮がん以外には、まれですが扁平上皮がんや尿膜管がんに代表される腺がんが発生することがあります。

膀胱がんの症状

痛みなどの症状を認めない血尿(無症候性血尿)が最も膀胱がんを疑う症状としてあげられます。とくに肉眼的血尿といって、見た目に尿に血が混じっている場合は可能性が高いと考えられます。また、顕微鏡的血尿といって見た目には血尿がわからないですが、顕微鏡で調べるとわかる場合も、この疾患の可能性があり専門医の検査が必要です。他には、膀胱炎様症状、排尿時痛、頻尿や残尿感などが続く場合など、繰り返す膀胱炎や治療抵抗性の膀胱炎は背景に膀胱がんが隠れていることもあります。

ワンポイントアドバイス:血尿について

尿に血液が混入した状態をいいます。その程度により肉眼的に鮮紅色を呈し、一見して血尿とわかるものから、薄いピンクがかったものまであります。また古い血尿の場合はコーヒーのような黒茶色の場合もあります。このような肉眼的血尿から、尿を遠心分離して(尿沈査)顕微鏡で調べて初めてわかる血尿(これを顕微鏡的血尿といいます)まで程度はさまざまです。また、尿がかなり濃縮され黄褐色を呈し、これを血尿と間違えて受診される方もみえます。このほかにも、検査薬剤の投与によっては赤~赤褐色の色調を呈する場合もあり、このような尿を色素尿といいますが、試験紙による潜血反応あるいは顕微鏡検査(尿沈査)により鑑別されます。血尿は腎、尿管、膀胱、前立腺、尿道の尿が通過する臓器におけるがん、結石、外傷、膀胱炎などの泌尿器科疾患で起こる場合と、各種の腎炎、ネフローゼ症候群あるいは出血性素因などの内科的疾患により起こる場合もあります。原因が特定できない(特発性)血尿ということも多いですが、血尿は泌尿器科領域では最も重要な症状です。特に、痛みや頻尿などの症状がないのに見た目に尿が赤色あるいは茶色になっている場合(無症候性肉眼的血尿)は、膀胱がんなどの尿路悪性腫瘍の可能性があり、泌尿器科医の診察を出きるかぎり早く受ける必要があります。

膀胱がんの診断

確定診断には、膀胱鏡を行ない腫瘍の一部を生検し、病理学的にがんと診断することが必要です。最近は、血尿のスクリーニング検査として超音波診断により膀胱がんが発見されることもあります。また、尿中の腫瘍マーカーの測定や尿細胞診という尿のがん細胞検索は、無症候性血尿の精密検査として行なわれる検査です。発見が難しい平坦な膀胱がんの診断には特に有効です。さらに、転移の有無などがんの進行の具合を調べるには、CTスキャン、MRI、骨シンチなどの放射線科の検査が必要です。

ワンポイントアドバイス:膀胱鏡について

泌尿器科における内視鏡検査の代表的なものは膀胱鏡です。以前は、硬性鏡といって棒のような器械を尿道に挿入し、膀胱内をファイバースコープにて観察していましたが、最近は軟性鏡といって、ちょうど胃カメラのような屈曲が自由にできるファイバースコープにより膀胱内の様子が観察できるようになりました。5mm以下の腫瘍や平坦病変の膀胱がんは超音波検査では捉えることができないことも多く、膀胱鏡検査が重要となってきます。男性にとっては、尿道は前立腺部から尿道振り子部にかけてほぼ直角に屈曲しておりますので部分を通過するときは少し苦痛をともないます。とはいっても、診断率の高さから膀胱がんのリスクが高いような方には積極的に行う検査です。

膀胱がんの病期(ステージ)

いろいろの分類がありますが、下に示すTNM分類が広く用いられています。T:局所でのがんの進展度、N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度、M:他の臓器への転移の有無の3つに分けて病期を表します。

1)T:局所でのがんの進展度

- Tis:上皮内がん

- Ta:がんが粘膜内に限局している。

- T1:がんが粘膜下に浸潤しているが、膀胱筋層へは及んでいない。

- T2:がんが膀胱筋層まで浸潤している。

- T3:がんが膀胱筋層を越え、周囲脂肪組織に浸潤している。

- T4:がんが前立腺、子宮、膣、骨盤壁、腹壁など周囲へ浸潤している。

2)N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度

- N0:所属リンパ節に転移はない。

- N1:2cm以下の1個の所属リンパ節転移がある。

- N2:2cmを超え5cm以下の1個の所属リンパ節転移、または5cm以下の所属リンパ節転移が複数個ある。

- N3:5cmを超える所属リンパ節転移がある。

3)M:他の臓器への転移の有無

- M0:他の臓器への転移はない。

- M1:他の臓器への転移がある。

膀胱がんの治療法

手術治療

膀胱がんの手術治療には2つの方法があります。

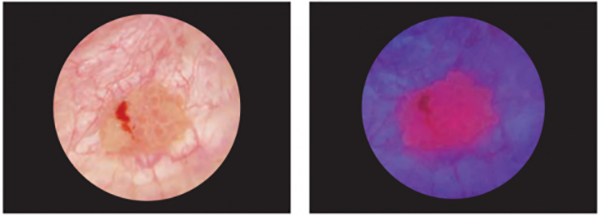

1番目は膀胱鏡で膀胱内の腫瘍を観察しながら内視鏡的に電気メスで切除する方法(経尿道的膀胱腫瘍切除術:TURBT)があります。経尿道的腫瘍切除によって腫瘍を摘除しますが、膀胱内に再発を繰り返すことが問題となります。腫瘍切除時に光線力学診断剤(アミノレブリンサン酸塩酸塩顆粒剤)を用いることにより、可視化される前の微小病変や前癌病変を同定することが可能となり、手術後の再発を低下させることができます。適応がある患者さんには積極的に使用しております。

アラグリオ顆粒剤分包 適正使用ガイドより

一度目の内視鏡切除で、T1以上、high Gと診断された場合、second TURBTと呼ばれる後日追加の切除が行われます。周囲、底部の腫瘍の残存が無いか、筋肉層まで浸潤した、T2以上のがんが無いかどうかの確認が行われます。

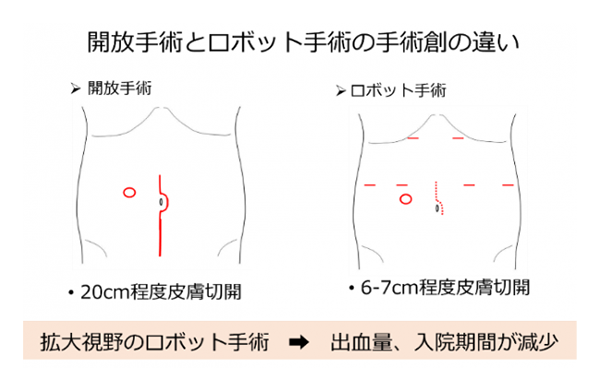

2番目は全身麻酔下に下腹部を切開し、膀胱を摘出する方法(膀胱全摘出術)です。ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術は2018年に本邦で保険適応となり、現在急速に普及しています。これまでの開放手術と比べて、体への負担が軽く、輸血率や入院期間が減少します。当院におきましても2021年から本術式を開始いたしました。適応は、浸潤性膀胱がん(T2以上)です。

膀胱全摘出術後に、尿の流れ道を新たに作成する、尿路変向が行なわれます。尿膜管がんなど特殊な場合に膀胱の部分切除術が適応となることがあります。

膀胱全摘後の尿路変向は以下に示すような方法があります。当科ではすべての尿路変向に対応が可能です。それぞれの患者さんに最善の方法を相談のもと行っております。

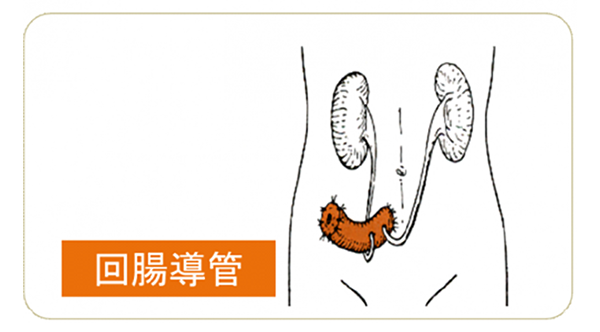

A:回腸導管造設術

小腸の一部を使い尿の通り道を作る方法です。一部遊離した回腸に左右の尿管を植えて回腸の先を下腹部より皮膚に出す方法です。皮膚から出ている回腸の部分をストーマと言います。このストーマには常時尿をためる袋が必要となります。しかしこの方法は現在最も一般的な尿路変向法で、合併症も比較的少ないです。

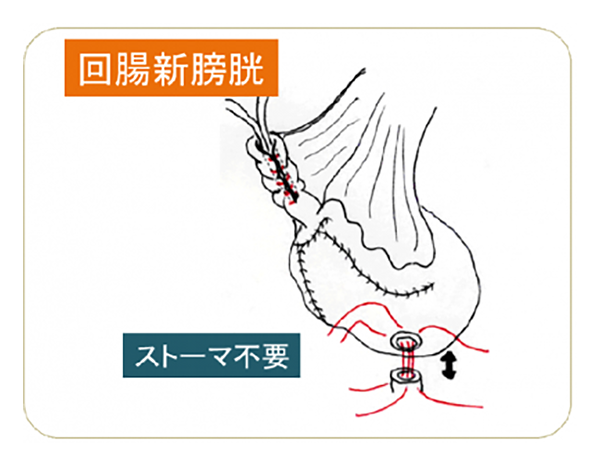

B:自排尿型新膀胱造設術

腸を使って人工的な膀胱を作成し、その出口を残した尿道とつなぎ、術前と同様に自排尿を可能にする方法です。ストーマがないという利点があります。しかし膀胱がんは尿道に再発することもあるため注意が必要であり、再発の危険が高い場合には適応とはなりません。また手術手技が複雑となるため、手術後の合併症がやや多くなること、手術時間が長くなるなどの欠点があります。

C:尿管皮膚瘻術

左右の尿管をそのまま下腹部に出しストーマを作る方法です。最もシンプルな尿路変向法ですが腸の切除の必要がなく、短時間で行えるため高齢者や合併症の多い時に行われます。術後尿の流れが悪い場合には、尿路感染症に注意が必要であり尿管にカテーテルを留置し定期的に交換する必要があります。当施設ではカテーテルを留置している症例はごく少数です。

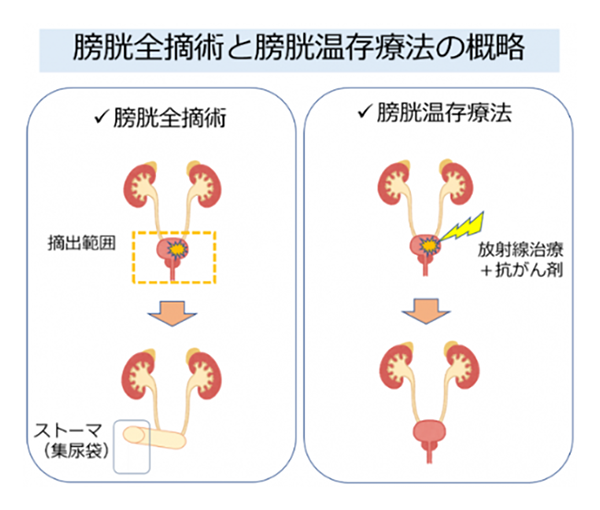

膀胱温存療法

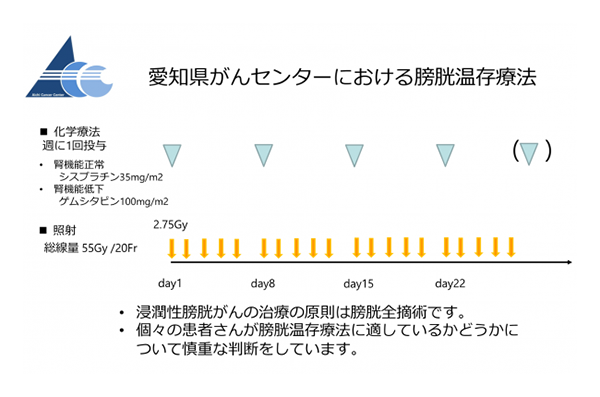

筋層浸潤性膀胱がんに対する標準治療は膀胱全摘ですが、手術侵襲による合併症、さらに尿路変更によるQOLの低下が問題となっています。膀胱温存療法は、膀胱の温存を希望する患者さんや全摘を行うことができない患者さんに対し、膀胱全摘に代わる治療としてこれまで行われてきました。しかし、適切な患者さんに治療を行えば膀胱温存療法により生命予後を損なうことなく膀胱を温存することができることがわかってきました。

当院では、浸潤性膀胱がんであっても、膀胱温存を希望される患者さんに対しては、十分な説明のもとに、放射線治療部と連携を行い、抗がん剤の治療、放射線療法を組み合わせた膀胱温存療法に積極的に取り組んでおります。この治療によって膀胱を残せる可能性の最も高い腫瘍は、腫瘍数が1つで大きさが5cm以下のものです。数や大きさが大きくなるほど、膀胱を残せる可能性は小さくなります。浸潤性膀胱がんの治療の原則は膀胱全摘術であることから、私たちは個々の患者さんが治療を受けられる状態であるかどうかについて慎重な判断をしています。

膀胱全摘との治療成績を厳密には比較できませんが、患者さんの背景(深達度や腫瘍の悪性度)を同じようにして比較すると、ほぼ同様の治療成績が報告されています(5年生存率50〜75%程度)。膀胱温存後に、腫瘍が残存または再発することにより、膀胱全摘が1〜2割の方に必要になります。また、筋層非浸潤がんの再発により、経尿道的治療や膀胱内注入療法が2割ぐらいの方に必要になります。経過観察のために、定期的な膀胱鏡(3〜6ヶ月おき)が必要です。

薬物療法による治療

進行性膀胱がんに対する単剤の効果には限界がありますが、シスプラチンを中心にした多剤併用化学療法の有効性は示されています。現在は、ゲムシタビン+シスプラチンが標準治療になっています。シスプラチンは十分な腎機能が必要であり、腎機能が悪い患者さんには同じプラチナ製剤であるカルボプラチンを使用します。これらの薬物で治療効果がみられた場合には、免疫治療(アベルマブ)を引き続き行うことにより、治療効果を高めることが期待できます。膀胱全摘術前の補助化学療法の有効性が示されており、症例を選んで、術前補助化学療法が行われています。また、術後の病理結果によっては、化学療法や免疫治療(オプジーボ)による術後補助療法を行います。

シスプラチン耐性の状態では、二次療法として免疫治療であるペムブロリズマブが使用され、生存延長に寄与することが報告されています。3次療法としては、抗体薬物複合体であるパドセブを使用します。

膀胱がんの独特の治療法として、膀胱内への抗がん剤注入療法があります。上皮内がんあるいは再発性の筋層非浸潤性がんに対してはBCG注入療法が広く行なわれ良好な成績が得られております。しかし、これらの治療は膀胱刺激症状やひどい場合は萎縮膀胱になったりする副作用もあり、もともと排尿障害がある患者さんの施行にあたっては特に注意が必要です。

治療成績

表在性膀胱がんで、経尿道的膀胱腫瘍切除術を行った場合の5年生存率は95%以上です。しかし、再発を繰り返しているうちに浸潤性膀胱がんへと進み、膀胱全摘術が必要となることもあります。浸潤性膀胱がんで膀胱全摘徐術を行った場合の治療成績は、全体の5年生存率が50~70%、T1で76~85%、T2で64~84%、T3で25~56%、T4で19~44%と報告されています。当院の成績は、全体の5年生存率が71.2%、T1で97%、T2で67%、T3で48%、T4で25%です。

当院での膀胱がん治療の特徴

当院ではそれぞれの患者さんに最も適した治療法が選択できるよう、十分な説明をおこなって治療法を決定しております。筋層非浸潤性膀胱がんでは、腫瘍切除時に光線力学診断剤を併用した内視鏡システムを積極的に使用して再発の低下に努めています。筋層浸潤性膀胱がんにおいてはロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術に加えて、患者さんの希望、病状により、膀胱温存療法も積極的に行っています。

標準治療で再発した患者さんには、新規薬剤の治験や、がんゲノム医療拠点病院としてがんゲノム医療についても積極的に行っています。